ギターアンプについて

エレキギターは、アンプと一対となって初めて楽器の役割を果たします。エレキギターにとって、アンプはボディと同等以上に重要なパーツ ― もう一つのボディ ― と言えます。プレイヤーがギターアンプの特徴を知っておくことは基本的な音作りに有用なのは言うまでもありませんが、エフェクターを効果的に使いこなすためにも役立つでしょう。

ここでは、とくに真空管アンプを使い始めた(またはこれから使おうと思っている)人に、何がしか参考となればと思います。

1.アンプをよりよく理解するための基礎的な事柄

アンプの説明を始める前に、むかし理科で習ったことを少し思い出してもらうのもいいかも知れません。この節は、アンプを理解する上で必須というわけではありませんが、場合によっては有益な内容を含んでいます。つまり、エレキギターやギターアンプの正しく取扱ったり、修理の費用や期間の目安を立てたり、売却にあたっては買い手から軽くあしらわれないための基礎的な情報です。

(1)「電気」とは -中学生に戻ろう

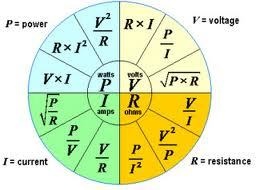

V=IR (電圧=電流×抵抗)

電圧とは「勢い」または「高さの角度」、抵抗は「さえぎる量」

I=V/R(電流=電圧/抵抗) 電流とは電気の量

P=IV (電力=電流×電圧)

電力は電気が仕事をする力(社会用語としての「エネルギー」)

Q=PT (電力量=電力×時間)

電力量は、消費される電力と消費した時間の積に比例

上式をご覧になって、何を今さらと思わえれる方は、この項を読み飛ばしてください。

さて、ボルト(V;Volt、電圧)とは何か? これは「潜在的な力」の単位です。

ボルトを力学的に表現すると、エネルギーが定位している高さの事です。(エネルギーは質量と空間的位置の積に比例します。 ここで質量とは、移動する電子の「数」と置き換えてもいいでしょう-原子核の質量は無視しています。)

例えば、日本の一般家庭には歴史的に100Vで電気(電力)が供給されていますよね。これは比喩ですが、高さ100mのダムの上に常時n量の電流が溜まっていて、それが流れ落ちているような状況です。このダムの高さがボルトです。

それで、電流とは上の例えどおり流れ落ちているモノのことなのですが、少し丁寧に言うと、「一秒間に+から-に流れる電気の量」を指します。

単位はアンペア(A; Ampere)。100mダムで言うと、そのダムにある量の水が貯まっているとします。仮に、1Aが水1ℓで2Aが2ℓみたいな感じです。水量(電流量)が多いほど仕事が捗ります。 つまりアンペアが大きいほど、一度に沢山の電気装置を稼働することができるわけです。

上の式 I=V/Rは、すなわち「オームの法則」(電流A=電圧V/抵抗Q)の別表記に過ぎません。

因みに、現在、家庭に供給される電流の多くは30Aです。ライブハウスでは、少なくとも60A以上の電流が供給されているはずです。

<備考>

電流は電磁気的現象であって、電圧等に促されて発生するわけではありません。同様に、電圧は電流と抵抗により発生するのではありません。つまり、冒頭の式は物性や起源を説明するものではありません。

さて、次は抵抗の話です。これは文字どおり「拮抗すること」を言います。

100mダムの上から水が流れ落ちるとき、かなりの風圧がかかるし、壁にもぶつかるはずです。このように、nAが飛び降りる勢いの邪魔をする要素(質量)が「抵抗」です。

100Vの高さから、1A(1ℓの水)が飛び散ると100オーム(抵抗)の風圧がかかる。(作用反作用です。) 50Vの高さから2A(2ℓの水)が飛び降りると25オーム(抵抗)の風圧がかかります。

1A = 100V/100Ω, 2A = 50V/25Ω

最後にワットです。

スカイダイブすると風圧=摩擦で体が火照るそうです。私は経験がありませんので、本当かどうか知りませんが、人口衛星や隕石が地球に落下する際、表面からは大量の熱と光が出ます。これは、たぶん誰もが知っていますよね。

ワット(W;Watt、電力)とは、このように、電流が抵抗を受けて発する熱や光の量の単位を指します。(少し正確に言うと、総エネルギーのうち熱や光などに位相転換が行われた部分=消費された部分のエネルギーのみなし量のことです。)

ワットは、アンペア・ボルト(W=AV;上式ではP=IV)で求められます。ですから、出力50Wのギターアンプは、日本の家庭では「0.5A・100V」のアンプと言い換えることができます。このアンプの抵抗値Rは、ボルト/アンペア(R=V/I)なので、100V/0.5A=200Rとなります。他方、100Wのギターアンプは、1.0A・100V、抵抗値は100V/1.0A=100Rです。こちらの方が、相対的に熱消費(エネルギーが熱を媒介として無題に排出される量)が少ないわけです。

<備考>

上で「出力」とは、入力された信号(電流)を内部回路によって、設計上その値に変換できるはずの「電力」(speaker駆動電力)のことであって、機器が全体として消費する「電力量」(消費電力)ではありません。

さて、では出力100Wのアンプは、出力50Wのアンプより大きな音がするのでしょうか?

50Wのアンプで、抵抗を減らしてアンペアを上げれば、100Wアンプと同等の音圧が期待できるのでしょうか?

このことについて、音と電気の関係、また回路の原理などを例示しながら、次の項で少し述べてみたいと思います。

(注)家庭でもオフィスでも供給されるのは、ご存知のように交流電流です。電気機器はこれを内部で直流に戻して利用しています。実は交流の場合、電力を求めるに[電圧×電流 ]と言うわけにはいきません。さらに力率というものを掛けなければならないのですが、説明が煩雑になるのでここでは割愛します。

(2)アンプの出力と音量

さて、出力100Wのアンプが同50Wのアンプより大きな音がするのは、「当たり前」なのでしょうか? これを解説するにあたり、いくつかのキーワードを先に並べておきたいと思います。少しややこしいかもしれませんが、ご了承ください。

●ワット(W)は、電力(出力;「最大」か「定格」かは問わない)を表す単位に過ぎず、直截的に音の大きさを表すものではない。

●ワットはしかし、音圧(Pa パスカル)に比例した電圧値とも言えます(前項(1)の冒頭の式を参照)から、その対数値である音圧レベル(dBとして換算する値)は実効値です。

●ただし、音圧はすなわち「音量」(音の大きさS;ソーン)ではありません。

●また、音の大きさSは、「音の強さ」(SI)とは区別されます。

ちょっとした呪文のようですね。けれども、ギターアンプの音量(と私たちが感じるもの)には、とにかく少なくとも上4つの単位(Pa、dB、S、SI)が関係しているということを覚えておいてください。

外国製ギターアンプの取扱説明書には、Power(出力)が明示されていますが、困ったことに、それがスピーカを駆動する電力なのか、アンプが消費する電力量なのか一見、不明なことがあります。(消費電力は、一般にスピーカ駆動電力を大幅に上回りますから慣れれば見当がつきます。)

それよりも、その“Power”と表示されているものが定格出力なのか、最大出力なのか分からないことがほとんどです。このような状況では、目の前にある複数のアンプのうち、本当はどれが最も迫力ある音を出せるかと予測するのは無理です。もちろん、100Wアンプと20Wアンプでは前者が優るだろうとは、経験的に予想がつくのですが。

アンプの「定格出力」とは、ある周波数範囲と負荷抵抗値、ひずみ率を決め、ひずみ率がその値に達した時の出力値のことです。ところが、「最大出力」にはこのような決まり事がありません。 概ね各メーカーが独自に決めた手法や尺度を以って記載しています。ということは、本来、他社製品と(場合によっては自社製品とさえ)比較できるような値ではないわけです。 さらに言いますと、「定格出力」も、上記の通り、ある条件下の値ですから、どのアンプにも、その測定条件とした周波数範囲、負荷抵抗値、ひずみ率の値が一緒に表記されているのでなければ、比較にあたってあまり意味のない指標であるとも言えます。

おさらいしますと、「出力100W」と書いてあるアンプがあるとして、それは最大出力(つまり一瞬だけしか使えないもの)ですか、それとも定格出力ですか、という問題が一つ。そして、このアンプは隣に並んでいる「出力100W」の別のアンプと同等の力を出すアンプですか、というもう一つの問題があるわけです。(車のカタログに載っている馬力や燃費の値よりも当てにならない、と言えば乱暴すぎるでしょうか。)

余談ですが、アンプとスピーカを繋ぐ際、スピーカの定格入力値がアンプの最大出力値を上回っているなら、スピーカが壊れるというような問題は起きにくいとされます(抵抗値は合わせておかなければなりませんが)。けれども、その「最大出力」なるものが上述のとおりですから、一般に、安全マージンをとって、接続するスピーカはアンプ出力の1.2倍程度以上(ギターアンプの場合)の最大入力値を確保するよう推奨されています。

以下に音の大きさに関わる単位や考え方などを紹介しておきます。

※この罫線内の記述は、この分野により興味を持たれる人向けのものです。適宜読み飛ばしていただいても構いません。

■出力と音量

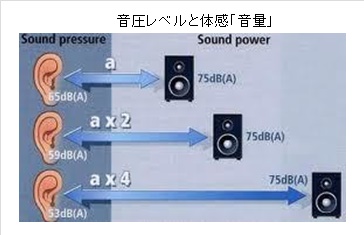

最大出力がそれぞれ1Wと4Wのアンプでは、最大音量がどれくらい違うのでしょう?

4Wのアンプは1Wのアンプの4倍の音量が出せるのだろうか?

実は、この場合(スピーカの「能率」が同じなら)、最大音量の差は2倍に過ぎません。また、1Wアンプの10倍の音量を得るには100Wの出力が必要です。

そう、単純ではないですね。目安を立てやすいように言うと...

スピーカの再生音量をn倍大きくするには、その二乗のアンプ出力が必要なのです。また、アンプ出力を2倍にすると音量は約1.4倍になります。(√2)

<備考>

・出力(W)は、音量変化の2乗の大きさで変化する。

・音量を10倍にするには(20dB増加時)、出力は10の2乗、すなわち100倍必要となる。

・音量が1/10で良いなら(20dB減少時)、出力は1/100で済む。

ところで、1.4倍の音量差などというのは、聴覚上では「少し違う? 気のせいかなぁ?」という程度の差です。そこで冒頭の問いの答えですが...

「100Wのアンプは50Wのアンプより少し大きな音がしていると感じる」

という言い方になります。以下に説明します。

■音量とスピーカ能率

スピーカの「能率」(dB/W/m)とは、基準レベルの信号をスピーカに入力した時の音の大きさを示す値です。大雑把に言えば「出力音圧レベル」(dB;SPL)のことと理解できます。

その出力音圧レベルは、出力音圧周波数特性から求めるのですが、分かりやすく言えば、(一般に)無響室にスピーカを置き、1Wもしくは「8Ω換算で1Wに相当する電圧(2.83V)」の信号を入力したとき、1mの距離で正対して得られる音圧を示す単位です。

求め方は、周波数300Hz、400Hz、500Hz、600Hzの4点で測定した平均値をとります。数値が大きいほど能率が良い、つまり、同じ出力でもより大きな音が出せるわけです。

ところで、能率は製品(ブランドや型式など)によって大きな差があります。普及クラスのスピーカでも能率差は5、6倍(約80~95dB)に達します。これはアンプの出力に換算すると30倍にもなります。裏を返せば、能率が80dBのスピーカを30Wのアンプで駆動するのと、95dBのスピーカを1Wのアンプで駆動するのとでは、理屈の上では、同じ結果が得られるということです。

<備考>

同型式のスピーカでも、通常、±2dBくらいの個体差があると言われます。これは上下4dBの有為差で、アンプ出力に換算すれば約2.5倍にもなります。但し、この場合の音量差は約1.6倍なので、聴覚上は数値ほどの大きな差異を感じないと思います。

■スピーカとは何か

アンプの役割は、ギター等から送り込まれた小さな電流を、伝送しながら大きな出力値に増幅することですよね。ただ、アンプがいくら出力を出していても、それを実際の《音》にして鳴らすにはスピーカが必要なのは言うまでもありません。「アンプの出力を、音という空気の振動の形に変換(トランスデュース)する」のがスピーカの役割です。

スピーカがアンプのパワーを音に変換するのは、電灯によって電流が光に変わるのと、言ってみれば同じ原理です。一つのエネルギーを別の形のエネルギーに変換する。電球が電流を光に変える際、そのエネルギーの一部は熱として(正確には、熱という媒体を介して)逃げて行ってしまいます。ある形態をとるエネルギーを、別の形の単一エネルギーに100%変換することはできません(熱力学第二法則)。けれども、「エネルギーの損失」を抑えることはできます。このロスの少ない変換系を「能率が良い」と言います。

ガソリン車とハイブリッド車、電球(白熱球)と蛍光灯とでは、いずれも製品単体で見るかぎり、後者の方が能率が良いのはご存知でしょう。同じ40Wの電力を消費しても、蛍光灯の方が電球よりも放熱が少ないので、照度を上げることができます。

上の説明から想像がつくように、スピーカも、アンプの出力を音に変換する際、当然に変換ロスを伴います。ですから、変換ロスの少ない=能率の良いスピーカからは大きな音が出るわけです。

アンプ出力の何%程度が音のエネルギーに変換されるかのご存知ですか?

答えは多くの場合、約1%です。そう、99%が熱となって雲散霧消してしまうのです。(熱を媒介として、別の形の運動エネルギーと位置エネルギーへの変換されてしまいます。)

ところで、スピーカの能率に良し悪しがあるとは言え、そこにはやはり一定の限度があります。能率の良いものであっても、その変換可能値は概ね2~3%程度です。コンボステレオやギターアンプなど私たちに馴染み深いブックシェルフ型スピーカの能率は、平均約1%ですが、能率の低いものでは0.5~0.2%などというものもあります。

さて、アンプ出力が同じだとすると、能率が1%と2%のスピーカがあれば、後者が2倍の音量で鳴るわけです。逆に、音量が同じでよいなら、能率2%のスピーカは1%のスピーカに比べアンプ出力は2分の1でよいということです。ここにも、50Wのギターアンプと100Wのそれを比較しても、あまり音量が違わないケースの一因がありそうです。

スピーカの能率は、カタログ中に出力音圧レベルの値が明示されていれば算出できます。

出力音圧レベル平均値92.2dBの点が、能率1%に相当するのです。

これより3dB増すごとに能率は2倍になり、3dB下がるごとに、能率は1/2になります。

例えば、出力音圧レベル95dBのスピーカは、能率約2%。101dBのスピーカなら、能率は約8%です。反対に89dBでは0.5%、86dBなら0.25%…という具合です。仮にここに 106dBのスピーカがあるとします。能率でいうと、25%程度です。つまり86dBのスピーカの100倍の能率なので、この二つを同じ音量で鳴らそうとする場合、86dBのスピーカに100W加えたとすると、106dBのスピーカには1Wでよいということになります。

ところで、高能率スピーカは、どちらかといえば現在のようにハイパワーアンプを容易に作れなかった旧世代の設計に属する製品です。ブックシェルフ型を主流とする最近のスピーカでは、出力音圧レベルが100dBを超すような製品はほとんどありません。大半の製品が90dB近辺に集中している。つまり能率1%弱のあたりだから、出力差が音量差となって現れやすいのです。だから一般的に、「100Wのギターアンプは50Wのそれより大きな音がする」状況になっているのですが、それは「必然的なこと」でも「当然のこと」でもないということをおわかりいただけたと思います。

最後に、今までのお話に二点だけ補足をしておこうと思います。

第一は、出力音圧レベルの高低と、聴感上の能率の良し悪しとは必ずしも一致しないということ。

例えば、出力音圧レベル89dBの製品と92dBの製品に、それぞれ同じパワーを加えると、92dBの方が3dBだけ(つまり2倍)大きな音がするはずです。けれども、いろいろとスピーカを鳴らしてみると、必ずしもそうと断定するのが難しくなります。つまり、両者ほとんど同程度の音量で聴こえる場合もあるのです。なぜでしょうか?

これは、出力音圧レベルの定義に起因しているのです。既述のように300Hz、400Hz、500Hz、600Hzの4点での平均値を採っていますから、これ以外の周波数帯域でもっと大きな音圧が出ているスピーカでは、しばしば「能率の実測値」より大きく聴こえるのです。

補足の第二は、音の良し悪しについてです。能率の高低と音質の良否には関係があって、能率を高めると概して音質が犠牲になります。ただ、非常に高価ですが、能率が高く音質も優れる(よう設計され、生産された)製品は存在します。

<備考>

●6dB変化させると音量は2倍変化し、20dB変化させると音量は10倍変化する。

●3dBの変化は6dBの半分の変化だ。音量は2の平方根、

すなわち、約1.4倍変化する。

●10dBの変化は20dBの半分の変化だ。音量は10の平方根、

すなわち、約3.2倍変化する。

●出力音圧レベル90dBのスピーカを、1Wの入力で鳴らした時と聴

感上同じ音量にするには、

出力音圧レベル80dBのスピーカでは、10Wの入力

83dB ⇒ 5W

87dB ⇒ 2W

93dB ⇒ 0.5W

97dB ⇒ 0.2W

100dB ⇒ 0.1W

110dB ⇒ 0.01W

120dB ⇒ 0.001W となる。

このようにスピーカの出力音圧レベルが少し上がるだけで、アンプに要求される出力は格段に小さくなる。 アンプを選ぶ際には、スピーカの出力音圧レベルとの兼ね合いが重要です。

ここから本文に戻って、音の大きさに関わる単位や考え方などを紹介しておくことにします。内容は大きな会場で空間をプランニングしたりミキシングをするとき際などに役立つでしょうが、実用的に参考知識以上のものではありません。予めご了承ください。

①音の大きさ

音の大きさは、主として「音圧」に関係します。(他に周波数や波形にも多少は関係あり)

音の大きさの単位はソーンといい、「nソーン(sone)」で表されます。ギターアンプの仕様に記されているワット(W)や、スピーカに記されているdBではありません。

N1ソーンの音とN2ソーンの音が同時にあった時、その大きさはマスキングや位相重複の影響がないものとすると、(N1+N2)ソーンになる。そこで、音の分布の幅が臨界帯域以上になると、音圧レベルは同じでも聴覚上は大きく感じられるようになります。

(複合音や連続スペクトルを示す雑音に関しては、当該音の占める周波数帯域幅が<音の大きさ>の臨界帯域の幅になるまでは、周波数はその音の周波数帯域の中心周波数と同じです。要するに、このとき音圧レベルはその音と等しい純音の大きさと概ね同じとなります。)

②音の大きさのレベル

正常聴覚者が、音源に正対して音圧レベルLSdBの1kHzの純音の自由進行波を聞くときの大きさと、ある音の大きさが同じであると判断するとき、その音の大きさレベルLSを、「LSホン(phon)」で表します。(ここでのホン<JIS Z8202>は、計量法でいう騒音レベルの単位とは異なります。)

さて、1sone=40phonと定義されています。つまり、

Ls = 40+1/0.03 log10 N = 40+10 log10 N または N=2(Ls-40)/10

という関係になります。但しこの関係は、20 ~120 phon(上限は人によってはヘビメタサウンドとして許容できるかもしれない範囲の爆音)の間でのみ成立します。この区間では、音の大きさが2倍になると大きさのレベルの数値が10増加します。

また、定義により1kHzの音の大きさのレベルの数値は、その音圧レベルの数値と同じになりますが、それ以外の周波数の純音の大きさについてはこの関係は成立しません。それらは、音圧レベルを周波数の関数として示す曲線;音の大きさの聴感曲線(loudness contour)に従います。

(代表的なものに、最小可聴音場におけるISO R226-1961曲線やフレッチャー=マンソン曲線などがあります。)

雑音の扱いについては省略する。

(連続スペクトルの定常雑音等については、ISO 532-1975などを見るとよい。)

③音の強さ

音の強さ(sound intensity)とは、音波の進む方向に垂直な単位面積を、単位時間に通過する音波のエネルギー量(この言葉遣いは正確ではありませんが親しみやすいので使います。以下同じ。)で表わしたものです。任意の方向にある任意の単位面積に対し単位時間に流れる音のエネルギーのことを、「d方向の音の強さ」ということもあります。

ここでのポイントは、体感音量は音波の方向と拡散範囲に左右されるという(考えてみれば当たり前の)ことです。

<備考>

ライブ会場などの音場をデザインする場合、音波の当たる媒質の密度をρ〔kg/m3〕、音の速度をc〔m/s〕とすると, 音の強さI〔W/㎡〕とその点の音圧(sound pressure)の実効値P〔Pa〕との間には次のような式が成り立ちます。(ρcは固有音響抵抗)

I=P 2/ρc

なお、音圧の単位であるパスカル〔Pa〕は、〔N/㎡〕と同じ量です。N;Newton

(注)気体や液体中の圧力、また音圧つまり大気圧という静圧に乗る交流圧は、力のようにベクトル量ではありませんが、これを計測する場合、ある面(例えば波面、気圧計の受圧面など)に及ぼす力で代替するため、Pa が採用されるまではN/㎡が使われていました。これにより、1N/㎡の圧力は1Paと定義されています。

さて、ここで伝搬方向の音の強さをJ とし,それとθの角をなす方向の音の強さJθは次のように表せます。

Jθ=Jcosθ

自由進行の平面音波や球面音波では、ある点の音の強さ(伝搬方向の)Jとその点の音圧の実効値は、

J=peff2/pc 但し、ρは媒質の密度kg/m3、cnの伝搬速度はm/s

音の強さIW と基準の音の強さ10-12W=1pW(空気中の場合)との効率レベル差は次式で表わせます。

L1=10Log10=I/10-12=10Log10I+120(dB)

④音の強さのレベル

一般に、ある音(空気中)の音圧レベルLP の数値と、その音の強さのレベルLIの数値とは等しいとされます。

かつて使われていたFletcher聴感曲線において、1000〔Hz〕付近の最小可聴値が約10-12〔W/㎡〕であったため、これが可聴音の強さの基準値に採用されています。この基準値に対する音圧を求めると、常温空気下での係数(ρ=1.2~1.3〔kg/m3〕,c=330~340〔m/s〕)を用いて、約2×10-5〔Pa〕が得られます。

強さI〔W/㎡〕,音圧P〔Pa〕の音について、LI を音の強さのレベル(sound intensity level)、LPを音圧レベル(sound pressure level)と呼びます。すなわち、音の強さのレベルは音圧レベルに等しいということです。

<備考>

LI=10log10I/10-12〔dB〕

LP=10log10(P/2×10-5)2

=20 log10P/2×10-5〔dB〕

⑤音 圧

一般に音圧といえば、pa (t)の実効値を指します。(そういう場合が多い。)

<備考>

pa(t, x, y, z)=p(t, x, y, z)-pS(x, y, z)

tは周期ですが、周期がないときはtを少し変えても音圧の実効値paeffが変わらない時間を採ります。(記号pa,pは、Pa, Pの実効値)

ちなみに瞬時音圧(instantaneous sound pressure)または音圧の瞬時値とは、媒質の一点(x, y,z)において、音によって生じた圧力の交流的変化分を言います。時刻 t におけるその場所の圧力p (t,x, y,z)と静圧pSとの差です。

⑥音圧レベル

音圧の実効値paeff Paと基準の音圧(実効値)2×10-5Pa=20μPa(空気中の場合)との振幅レベル差を音圧レベルと言い、単位はおなじみのデシベル〔dB〕dBです。

<備考>

音圧レベルは、2つのパワー(エネルギー)、P1とP2の差を表わすので次式で求め、レベル(level)差とも言います。ちなみにdBのdはデシ(1/10)の意味です。

L=10log10P2/P1〔dB〕

2.ギターアンプの特徴と基本構造

(1)特 徴

ギターアンプは(ベースアンプもそうですが)、家庭で使うオーディオアンプや業務用の音響施設で用いられるアンプとは異なる用途を持つ特殊な機器です。これを最も端的に例えるとしたら、エレキギターと一対となり成立する「楽器」と言っていいでしょう。

では、一般のアンプと具体的にどう違うのでしょうか。

①オーディオアンプ

オーディオアンプは、入力された音を「そのまま」出力できることをテーマとして作られています。安価なコンボステレオは(ときに安価でなくとも)、その特徴について、しばしば「抜群の重低音、クリアでメリハリのある高域」などと喧伝されます。あたかも「ドンシャリ型」の音像(つまり、100~250Hz辺りと6kHz周辺から上の周波数帯域を強調し400~800Hzs周辺をやや抑え込んだ出音特性)が、高品質の証しであるかのように。

けれども実はこれ、おおかたは原音とはかなり異なる音を再生してしまう製品に翳される常套句でもあります。原音に近い音を出すには、純度の高い電導部材や加工精度の高い部品の使用、個々の部品の特性に合わせた精緻な組み付けなどが求められ、非常にコストがかかります。

繰り返しますが、オーディオアンプにあっては、スピーカ(speaker)から出てくる音に変な色が付いていてはならない。だから(と、ここでは一応言っておきますが)この種のアンプには普通、ソリッドステート回路(=solid state circuit:半導体素子を利用したデジタル回路)が採用されています。同回路は量産向きでもあり、それを搭載した式アンプは、安価なうえ、真空管式アンプと比べると、電圧や電流、抵抗などがはるかに安定します。

ところが好事家の間では、ソリッドステート回路の音は敬遠されます。この人たちは概して、ヘッドルーム(headroom)の大きい真空管(注)および高品位の周辺部材を用いたアナログ回路により、極力雑音の発生が抑えられたアナログアンプを好みます。同時にまた、回路の配線については、機器内部での電磁波の相互干渉を最小化するため、シールド性に優れた素材を用いて行う手作業の“point to point”配線が高く評価されています。何にせよ、原音を忠実に再生することなど、どんな機材であれ不可能ではありますが。

(注)headroom:一般に、出力信号が歪み始めるまでの許容入力値v,aの大きさを定性的に表す言葉。

<備考>

ソリッドステート回路は、一見いかにも「クリーンで原音に忠実」に思えます。しかし、同回路はIC(またはLSI)とプリント基板というその構造上、負帰還電流が多く高調波歪み(HD)が量に発生します。これを回避するため、設計の工夫と高性能部材の使用、加工・組み付け精度の高度化などが図られてはいます。

けれども、基板上の迂回的配線が多いまたは長い場合、また、使用される既製のICやカスタムICの設計段階で音楽向きには不適切な回路が構成されていると、想定外の雑音(noise)やHDが生じます。ソリッドステート製品のこうした欠陥は、残念ながら生産計画が後戻りできない状況下でも時々見つかります。さらに残念なことに、問題製品ではあっても、「商品価値を致命的に下げるほどの障害ではない」との判断から生産が継続され、大抵、新製品が出るまで放置されることも現実問題としてあります。

(このようなことは、どの業界にあっても実際よく起こりうることです。コストの抑制および代替部品の入手のしやすさから用いられる汎用ICや汎用基盤。それらの使用を決定する多くの生産者の底流にあるコスト重視の姿勢のために不備は見過ごされやすく(組織面の問題)、また、その汎用性ゆえに使用されない回路(または、導電性材が気中に露出したままの基盤状態)等から意図せざる磁場が発生しやすい(電気工学的「欠陥」)などの問題を抱えています。)

ところで、こうしたnoise、HDは普通、概ね10kHz以上の周波数なので脳には認識されないと言われています。ですが今日、脳はこれを造作なく識別すると考える有識者が増えてきているようです。耳は感知し、それは脳に到達している。個人的な経験ですが、私自身、音に過敏な時期があり、実際にソリッドステート回路のギターアンプがまったく使えなかったことがあります。その中音域は糸のようにか細く、高音成分は耐え難く刺激的で、実際、耳がひどく痛んだからです。

もう一つ。デジタル信号処理においては、原音を一定のサンプリング周波数で取り込んだあと、それを、同じく一定の量子化ビット数で記録します。(A/D変換;取り込んだは、音楽用記録空間である「マップ」における数値に過ぎなくなる) その記録(デジタル numeric data)は、D/A変換(デジタル→アナログ変換)により、原音と似てはいますがそれとは別のアナログ音に再構築されます。今日のレコーディングスタジオにおいて、楽曲はふつう、サンプリング周波数96~192kHz、量子化ビット数32~64bit程度のspecを持つ機材によって録音されています。かつてアナログ機材により録音された音源が、「デジタルリマスター」としてデジタル化される場合も、上のようなspecで実施されます。今日わたしたちはこうした音を、CDというさらに精度の低い(サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bitの)記録媒体を介して聴いているわけです。

レコード盤(アナログの録音媒体)は、今なお音楽愛好家の高い支持を得ています。なぜなら、それに雑音は多くとも、サンプリングやA/D・D/A変換を伴わない「自然な」録音・再生媒体であるからです。ソリッドステート回路は、上述のとおり(目的ではなく結果としてではありますが)いわば偽物の音を本物っぽく再生するための装置ということができます。ですから(オーディオ雑誌を斜め読みした感想ですが)、オーディオマニアの間では、せっかくのレコード盤を「ソリッドステート・アンプ」に繋いだレコードプレイヤーで聴くなどというのは、実に愚かしい行為だとみなされているようです。オーディオアンプの世界に君臨しているのは、今なお、真空管を核とするアナログ回路です。

②ギターアンプ

ギターアンプではどうでしょうか。オーディオアンプと同じように、ソリッドステート式、真空管式、両者のハイブリッドタイプがあります。実は、ギターアンプにおいても真空管式アンプが尊重されるという結論部分は全く同じです。ただ、その理由が違うのです。

エレキギターにとって、ギターアンプとは「もう一つのボディ」だと前に書きました。この意味でギターアンプは、接続するギターの特徴をあまねく表現できる素直な出音特性を持っていなければなりません。弦を弾けばギターのボディが瞬時に鳴るように、間髪入れずにアンプも瞬時に鳴る。そのようなレスポンスの良さが必須です。また、力まず優しく爪弾けばおとなしい音量と音色を出し、力強く掻き鳴らせば奏者の体に響くような出音をする、そうした力加減一つで音の大きさ、強さが変わるダイナミックレンジの広さが求められます。まさに、純粋なボディ性能が必要なわけでうです。

ところが他方では、ギターアンプはギターと一対を成してプレイヤーが奏でる音色空間を創り出す役割も担っています。先の表現と矛盾するのですが、あるギターの音をそのプレイヤー独自の音色としていわば「染め上げる」能力(機能)がなければならなりません。オーディオアンプ的な性能を侵さない範囲で-あるいは侵してでも-ギターの音色を多様に可変できる性能を持っていることが求められるのです。この二つのテーマに応える、すなわち「エレキギターと不可分の楽器」として機能しなければ、良いギターアンプとは言えません。

そして現在のところ、この二つ役割を遺憾なく担うのに適しているのは真空管式アンプということになります。ただ、真空管式アンプの優位性は、もっぱら真空管に因っているわけではありません。それは、その他の電気部品(特にトランス)や回路設計、個々の部品と全体の構造面の品質、スピーカやキャビネットまで含めて形成されるものです。

ちなみにプロ、アマを問わず、多くのギタリストが真空管式アンプを使う背景には、それが比較的(機種によっては著しく)高価で売買されるため、良質な部品を用い丁寧に制作されているものが多いという事情もあります。

<備考>

ソリッドステート式ギターアンプは、たいていの場合、極めて頑丈で故障知らずです。中国や韓国製は、残念ながらこの分野でもやはり故障しやすい傾向がありますが、国産または欧州製アンプはほとんどメンテナンスフリーと言ってよい丈夫さを備えています。また、真空管式アンプとは比べものにならないほど大音量域まで濁りや歪みの無いClean Toneを持続できます。これを一般に「ヘッドルーム(head-room)が大きい」と言うのですが、こうした事柄はソリッドステート式アンプならではの歓迎すべき美点です。(ただし、特に非可聴領域では沢山のHD(高調波歪み)を潜ませています。)

ところが、ギターアンプとしての本来の機能に少し注意深く目を向けると、「問題」がないわけではありません。ソリッドステート式アンプは、真空管式のそれと比べて概してレスポンスが悪いのです。また、一音一音の輪郭が細く、やや不鮮明でもあります。特にロック musicやFusion、そしてPopsでは、しばしば演奏時にギター音をあえて歪ませますが、まさにそうしたセッティングにおいて、音の芯が潰れ暈けてしまう製品が非常に多いと言えます。ミュージシャンやミキシングエンジニアは、これを「粒立ちのよい立体的な音が出ない」などと表現します。ソリッドステート式アンプの音(IC等で作り出される効果音や他のアンプに擬態するmodeling機能を取り除いた音)は、概して「弦」ではなく「糸」が弾かれていかのように鳴ります。(日本製Roland社が生産するJC-120という歴史あるモデルは、例外的に芯の太い明瞭な音が出ますが)

また、真空管式アンプであれば自ずと備わっている「音の温かみや艶やかさ」、「豊かなダイナミクス」(強弱の迫力またはdynamic rangeの広さ)、「出音の伸びの良さ」(sustain)などは、ソリッドステート式アンプではほとんど期待できません。さらに言えば、その構造上当然なのですが、Clean Toneから「歪みの加わった音」(注)までの音色変化を、滑らかに変えていく能力が低いという欠点があります。

ロックやブルース等のジャンルでは、予めアンプのVolumeを音が歪むレベルまで上げておき、ギター側のVolumeによって歪み具合を変幻自在かつ滑らかに変えられるか否か、これがかなり重要です。実は、ソリッドステート式アンプはこれも苦手です。このように、プレイヤーから見るとソリッドステート式ギターアンプという代物は、一言でいって「拡声器ではあっても、楽器ではない」と思えることがしばしばあります。

一方で、ソリッドステート式アンプにみられるこのような出音特性は、大多数の聴衆にあっては実はほとんど感知できません。少なくとも明確に意識できるほどの特徴ではなく、聴いている人にとってはどちらでもいいかもしれません。しかしプレイヤーは違います。プレイヤーは、自分の指先と耳で、また体感する音圧や音の跳ね返り具合などによって、その違いを明瞭に感じ取ることができます。そしてそれは、聴衆が認知しようがしまいが、間違いなく演奏の良し悪しに影響してきます。

ところで、「ソリッドステートはエフェクトの乗りがよい」と言われています。実際、効果音を付与する機器(エフェクター)や回路による様々な着色を、とても素直に受け入れます。ですがエフェクターで作られた音は、所詮、「エフェクターの音」です。プログラムで作ったDistortionやWarm toneその他の音色は、真空管式アンプがその物理回路をもって作り出す迫力や音色の深み、艶やかさにはかないません。

(注)歪みの深さによって、浅い方からSaturation、Crunch、Overdrive、Distortionなどと呼ぶ。

(2)ギターアンプの基本構造

ギターアンプに限らず楽器用アンプは、一般的にこのようなユニットで構成されています。

・Preamp → ・Equalizer → ・エフェクター → ・Poweramp → Speaker&Cabinet

※矢印(→)は接続順序を大まかに示したもの。

①プリアンプ(Preamp)

■電源トランス :

供給される電圧を当該アンプで使う各種電圧に変える装置。ほとんどの真空管は6.3Vで点火。

■整流器 :取り入れた交流を直流に変える装置。真空管またはsolid-state式。

■平滑回路 :整流された電流をコンデンサ、インダクタンス等で平滑な直流電流に変換する。

■信号増幅段(回路)

・信号制御段:

入力信号(Gain)が過大に入力されるのを抑制する抵抗回路(Limiter)ですが、過入力信号について閾値以上で全削除するのではなく、弾性を持たせて抑え込む回路(Compressor)と組み合わされることが多い。ダイオード(diode)とコンデンサ(condenser)等が用いられる。

・信号増幅段:

前段で整えられたGainの大きさや強さをそのまま増幅して後段のパワーアンプ(後述)に繋げるための回路。これがプリアンプの中枢です。真空管式アンプではこの機構に真空管を用いるのが普通です。

■信号変換処理機=signal conversion processor:

アナログ信号⇔デジタル信号変換回路で、ソリッドステート式およびデジタル Effect(s)使用アンプに搭載されています。

なお、プリアンプ(初期信号増幅)に用いられる真空管は「プリ管」と呼ばれます。これは、整流に用いられる「整流管」や、パワーアンプに用いられる「パワー管」(ないし「出力管」)とは別物です。

整流器(rectifier)は、入力信号が全く通過しない電源系機器ですが、これを真空管式にするかあるいはソリッドステート式にするかによって出音が変わります。つまり、真空管式では整流機能にムラが生じて音色に独特の艶とまろやかさが付与されます。

②イコライザー(equalizer)

イコライザーとは、元来、出音を原音(の感じ)に近づくよう補正(等化)するための回路および操作系を指します。この回路はまた、音色の意図的な脚色にも応用できます。そこで、特にソリッドエレキギターなどのように、いったにどれが「原音」なのか不明瞭な楽器を接続する場合には、専ら後者の役割で使われています。

イコライザーは大抵の場合ギターアンプに装備されているのですが、練習用の真空管式小型アンプの中にはこれを装備していないものもあります。また、プロが使うラック式アンプでは装備していないのが普通です。これは、音質をピュアに保つため、そして、単体で市販されているイコライザーと組み合わて使う自由を提供するためです。

種類は、大別してパラメトリック(parametric)タイプとグラフィック(graphic)タイプがあり、どちらも信号の流れでみると、プリアンプとパワーアンプの中間に設置されます。ギターアンプの場合はほとんどがパラメトリックなのですが、これは、グラフィックタイプにすると信号の通過するスイッチ数が増え、抵抗が大きくなる(相応に音圧が下がりやすく音質も劣化する)ためです。ただしこれはアナログアンプ(真空管式アンプなど)の場合であって、アンプ内ですでに信号がデジタル化されているソリッドステート式アンプや、アナログアンプでも当該部分がデジタル処理されるアンプの場合は、グラフィックを採用したからと言って音質が劣化するものではありません。

グラフィック

パラメトリック

コントロール範囲については、音質劣化を嫌って“Tone”つまみ(つまり、そのための回路は)一つだけというシンプルなアンプもあります。しかし普通は、“Bass”“Middle”“Treble”の三つのコントロールつまみが用意されています。

“Bass”は270~480Hz周辺、“Middle”は1.2~1.7kHz周辺、“Treble”は2.7~4.8kHz周辺を制御対象の周波数帯域(P)としている場合が比較的多く、制御幅は、アナログ回路の場合、+12dB/-6dB程度、デジタル processingでは0dBu/-18dBu程度です。当然ながら、使い勝手を考慮して急峻度(Q)は比較的なだらかなものが主流です。

価格帯が中級以上のアンプでは、上の三種類の音域コントロールとは別に、さらに高音域を制御する機構を具備することがあります。そのためのノブやスイッチはBright、Top、Presenceなどと呼ばれており、概ね7.4~8.3kHz周辺の音の出方が制御できます。

<備考>

●急峻度とは、ある周波数帯域をピンポイント(この場合、急峻度の値は1)で補正するのか、まわりの帯域も巻き込んで、なだらかに(eg.急峻度0.5や0.3等で)補正するのかを決める際の指標。

●グラフィックイコライザーとは、予め用意された複数(通常は6~8band程度)の周波数帯域を制御するタイプのもの。プロなどが使用するラック式イコライザーは、16~48bandとband数が多い。これらの急峻度は1に近づく。デメリットは、アナログ回路の場合、既述のとおり出音に悪影響がある。メリットは、制御対象の帯域をある程度絞り込めること。特に制御band数が多いと、ある周波数帯域を操作した結果、望みもしていないのに、その周りの音域が巻き込まれて増幅されたり、あるいは減衰されたりすることが避けられる。

●パラメトリックイコライザーとは、本文で示したようなタイプのものである。予め複数の特定周波数帯域(ふつう三、四帯域)について、急峻度と増減レベルを制御する。どれかの帯域を操作すると、操作量に応じて急峻度や他の制御帯域などを自動的に変更するアクティブ(active)タイプと、それぞれの制御ノブが全く独立しているパッシブ(passive)タイプがある。ギターアンプでは(一般的なオーディオアンプも同じだが)、普通、制御する帯域も急峻度も操作できない。

③エフェクト(エフェクター)

以下は、ギターアンプに特有の付加機能です。最近では、しばしばベースアンプにも装備されています。

■Reverb

リバーブ(Reverb)とは残響効果をつくり出す機構ないし系で、大抵のギターアンプにはこれが組み込まれています。教会で賛美歌が唱和されると、わたしたちの耳には肉声に付帯して複合反射音が届きますよね。分かりやすく言えば、それを人工的につくり出す装置です。

リバーブには、真空管でコイルバネ(spring)を駆動して(振動させて)、入力信号に揺らぎを与え、疑似残響音を作り出すものがあり、これをスプリングリバーブ(Spring Reverb)と呼びます。他に、板バネを用いるプレートリバーブ(Plate Reverb)もありますが、大きな駆動力と設置空間が必要で、また、良い音を得るには精緻な工作が求められるため、ふつうはアンプには搭載されません。真空管式アンプにはスプリングリバーブを搭載するというのが定番です。スプリングリバーブは、構造的に故障が少なく修理もし易い。また、効き具合の制御が容易で軽量、比較的低コストだからです。

このリバーブの代表的ブランドはFender社です。Fender Spring Reverbは、鮮明さと曖昧さのバランスが絶妙で、懐の深い響きが得られます。つまりReverb効果を強くかけても原音の輪郭がボヤケにくい。これは多くのFenderアンプに搭載されていますが、専用キャビネットに収められた単独製品“Fender Reverb”としても入手できます。(アセンブリ用部品としては公には卸売やOEM供給はされていません。)

中級以上の多種多様な真空管式アンプに搭載され、実質的に最も普及しているアセンブリ用Reverbは、米国アキュトロニクス(Acutronics)社製のSpring Reverbです。良いアキュトロニクスリバーブは、原音を埋没させずに艶と深みのある良い残響効果を作り出しますが、残念ながら、リバーブ本体が悪いのかアンプの設定が悪いのか分かりませんが出来の悪いものもあります。

なお、近年はShuguang(曙光)という中国企業が生産するルビーチューブ(Ruby Tube)ブランドのユニットも多く出回るようになってきています。これはAcutronics製品のコピーです。安価なギターアンプに搭載されているので、音質、耐久性はそれ相応のものとなります。

さて、ここまで物理的構造体としてのReverbについて述べきましたが、実は現在、生産台数の面で主流になっているのはデジタルリバーブ(デジタル Reverb)です。練習用小型アンプの100%近く、多用途中型アンプでもおそらく50%以上はデジタル Reverbを搭載していると思います。

プロのミュージシャンやミキシングエンジニアも愛用する代表的デジタル Reverbと言えば、レキシコン(Lexicon)社の製品です。上述のSpring Reverbより頑丈なことは言うに及ばず、残響の仕方(残響モデル)も一つの機器でいろいろと設定できます。レキシコン性のリバーブは効果が自然で繊細なうえコントロール範囲も広い。また、原音とリバーブ音をステレオで個別に出力でき(ステレオ出力の片方には原音、もう片方には残響音を出力することもでき)るので、アナログ音にこだわるプレイヤーにも愛用されています。このように高品質な製品なのですが、ほとんどがラックタイプ(棚状の入れ物に収納する方式)の単体販売品またはミキサー搭載ユニットです。ギターアンプにこれが最初から積まれているのを寡聞にして知りません。

■Delay & Chorus

リバーブ以外の代表的な空間系エフェクターとして、ディレイ(Delay)とコーラス(Chorus)があります。ディレイとコーラス、それぞれ単独でもよいのですが、それらにリバーブを加えて三つのエフェクターを同時に使うと、とりわけ美しく澄んだ音色が得られます。

ディレイは、基本的には発信音(入力音)に対し正対反射音を返すエフェクトで、一般的には少なくとも、反復させる回数と反復が始まる時間をコントロールできます。コーラスはディレイの派生エフェクトで、音に揺らぎと瑞々しい透明感を与えることができます。二つの異なる波長のディレイを左右に振り分けて発信するタイプ(ステレオコーラス)と、同一の正弦波のまま位相をずらせて連続発信するタイプ(コーラス)があり、いずれも周波数をランダムに変更することで、「揺らぎ」感を作り出せます。

リバーブはほとんどのアンプに搭載されていますが、ディレイやコーラスはそうではありません。これらのエフェクトを利用したければ、単品販売されている製品(単一effectを提供するストンプボックス、多様な効果音を一台で提供するマルチエフェクターなど)を購入しアンプに接続するというのが主流です。製品の多くはソリッドステート回路を採用していますが、アナログ回路のものも珍しくはありません。ディレイ、コーラスの製品に関し優れた音質と多様な機能を実現している代表的ブランドとしては、ティーシーエレクトロニック(t.c.electronic)社であります。同社はリバーブでも定評があります。

その他の代表的なエフェクターについてですが、1970年代まではトレモロ(Tremolo)またはビブラート(Vibrato)と呼ばれる機能を搭載するアンプが出回っていました。これは、出音の大きさを自動的に大小させるもので、その効果のかかり具合(Depth)と速さ(Speed;単位時間当たりの音量変化の頻度)をコントロールできるのが一般的です。近年のアンプにはほとんど搭載されていません。

■Voicing Controller

普及度は低いのですが、ボイスコントローラー(Voicing Controller)を持つアンプもあります。これは、アンプメーカーによって特定のイコライジングやコンプレッション・パラメータがプリセットされ、好みの音色を簡単に呼び出せるようにする機能です。「ボイス」の選択は、on/offスイッチというシンプルな場合もあれば、ダイヤル式コントロールつまみなどを使って複数選べるアンプもあります。後者では概ね5~12程度のボイスが選択できます。

また、プリアンプの信号増幅段の設定を操作できるようにし、Gainの特性を可変できるものもまれに見かけます。

最近ではイコライジングの域を超え、アンプの音色や出音特性まで含め疑似的に著名なアンプの音を再現できる(モデリング)機能を搭載するアンプも増えてきています。(いすれもデジタル 処理に拠る。)

④パワーアンプ(Power amp)

プリアンプで増幅された信号を、搭載または接続されるスピーカを駆動できる出力レベルまで増幅する機構をパワーアンプと言います。車に例えるならエンジンです。部品構成としては、プリアンプと同様、ソリッドステート式と真空管式があり、基本構造は次のようなものです。(詳細は別項を参照。)

・信号増幅段(回路) 真空管またはソリッドステート

・出力トランス(インピーダンス変換装置で、これによりインピーダンスを変換しスピーカを駆動する。) *ソリッドステート式アンプは普通、出力トランスがありません。

⑤スピーカとキャビネット(Speaker & Cabinet)

■スピーカ

出力トランスから送られてくる電気信号を空気振動に置き換える変換機構です。個々に「能率」が異なることは、1節で述べたとおりです。

これを磁石で分けると、エレキギターのマグネティックPUと同じように、主要なものとしてアルニコ(ALNICO;前述)製とセラミック(ceramic;同)製があります。セラミック・マグネシウムやネオジウム(neodymium)などもしばしば使用されています。これらは、並べた順序通りに高出力になっていき、また、高音域の再生能力が高くなります。また、「楽器」としての出音の艶やかさや粘ばり、味わい深さなどは減少していきます。

価格は、ネオジウムを用いたスピーカが特許の関係で今は高く、僅差ですがアルニコ製がこれに続きます。セラミック製はかなり安価です。ネオジウムスピーカは能率が良いのですがが、ギターアンプに用いる場合、音質はセラミックよりさらに硬質になってしまいます。また、高音域が耳障りに感じられることもあり、全体に味わい深さには欠けます。同スピーカは、一般にhi-fiな音質なのでPAシステムに向いていて高価です、それでも許容入力値当たりの価格はアルニコより安価でです。

アルニコ製スピーカは、高価なうえに重量が最も重い(質量当たりの出力値が小さい)。このため、パワーアンプから大入力を受け止めそれを出力する場合は、相応に大きく堅牢なスピーカキャビネットが必要になります。その堅牢さと引き換えに音響性が犠牲になるようなことは避けたいので、キャビネットの設計にも材質にも手抜きがし難い。こうしたことから、アルニコは事実上高級スピーカユニットの専用部品と考えてもいいかもしれません。

振動部であるコーンですが、これは、紙や天然繊維布(不織性)に耐性を強化する溶剤を塗布または含浸させて作られています。アコースティックギターと同じく適切な使用頻度によって振動性が良くなって本来の設計性能が出るようになっています。

コーンと、それを取り付ける円形フレームの間にはラバーが介在していますが、このラバーの材質と品質も重要です。昨今は様々な高分子素材が開発されゴムの代用品となるものも少なくないのですが、パフォーマンスは良質の天然ゴムが良いとされます。

■キャビネット

文字通りスピーカが収まる匡体です。材質は、一般的にコスト抑制、耐久性の確保、低中高の各音域の出音バランスの良さをバランスよく確保するため合板が使用されます。

高級機では、音響工学に基づき緻密に設計された8層以上からなる合板キャビネットが使われることが多いようです。使用される木材としては、各種強度や耐朽性、音響バランスに優れるバーチが主流です。他に、Marshallなどの量産メーカではポリウレタンなど合成樹脂が使われることも珍しくありません。これは、量産効果が出せるほか、木材のような反響はしないのでタイトな音が出せます。

こうした中、ギターアンプのキャビネットとして特に中高音域の反響の良さ(速さや力強さ)と艶やかさの両立等を重視して、単板が用いられることがあります。単板ですから、肉厚があっても反りや幅反りが出やすい。元来の木質が悪かったり、シーズニング(常温気乾・水分戻し等)が不適切な材だと容易に割れが生じます。そこで、単板で組み上げるキャビネットには、音響特性に優れた“tone-wood”の中でも、十分にシーズニングされた良材が使われるのが普通です。定番的な材は、特に北米産のホワイトパイン(注)ですが、バーチやアルダーも使われています。ごくまれにマホガニーやチーク、オーク類も用いられるますが、一般にキャビネットやコンボアンプでは木目に注意は払われるいことはありません。ほとんどのキャビネットが、表面を革、Torex(東レの合成皮革)または織布で覆われるからです。木目の華麗さよりも、強度が高く寒暖乾湿による狂いが少ない、しかも反響とその分布のバランスに優れた材種と個体が優先されています。

構造については、外形で大別するとオープンバック(裏側が大きく開いてスピーカユニットが丸見えのもの)、セミオープンバック(裏側下部の横板の高さがある程度高いもの)、クローズドバック(文字通り密閉されているかそれに近いもの)の3種があります。内部は単純な方形が基本で、ふつうは特殊な反響板や円筒機構(ウーファ)等の設置はなく、実にシンプルです。

なお、単板キャビネットのほとんどは手作業で加工・組み立てが行われます。単板は合板に比べ出音に個体差が出やすいため、一枚一枚の性質を見極めつつ組み上げた際の音の出方をイメージして造られると言われます。したがって、単板使用のキャビネットやコンボアンプ(combo typeのギターアンプ)はひときわ高価になります。

(注)DIY店などで見かける「パイン材」は、2級以下のイエローパインかパインとは別の材です。

出音特性と木材、構造の関係をまとめます。

まず材質ですが、単板は反射が速く中高音の抜けがよい(低音が弱いわけではない)。中でもホワイトパインは反響が力強く高音の抜けに優れます。爪弾いてから音が出るまでの反応も合板より速い。反面、ハウリングしやすいと聞くことがあります。

対して合板は、各音域の出音バランスが良い。特にバルチックバーチを積層した材は、ギターアンプのみならず高級スピーカキャビネットによく使われています。合板は音色(キャビネットの個性)を創出しやすい素材でもある。ただ、良材の単板と比べると反応が遅く音抜けも良くありません。合成樹脂のキャビネットはハウリングに強いのですが、音の膨らみや余韻に欠けるところがあります。

構造面では、キャビネット背面が大きく開くほど中高音域の抜けがよく、閉じると低音が強調されます。オーディオスピーカと同じです。

価格は、樹脂キャビネットか合板のものが一般的に安価です。但し、キャビネットの出音を綿密に設計し、狙いの音響効果を得るために良材を用いてコントロールしている合板製品があり、この手のもの単板製品と同等かそれ以上に高価です。もちろん、普及機のキャビネットにはありとあらゆる種類の安価な集成材、高分子素材(プラスティックやポリエステル化合物)などが使われています。

(3)重要部品と概要

ここでは、音質や出音の善し悪しに深くかかわる重要部品を示しておきます。

①トランス(変圧器、抵抗器/transformer, voltage converter)

■変圧トランス(電源トランス)

鉄などの磁性体からなるコアの回りに複数のコイル(導電線)を巻いた電力機器・電子部品で、電磁誘導を利用して交流電力の電圧の高さを変換して交流電流を伝達する動作を行います。1次側コイルに交流電圧をかけると交流の磁力線がコアに発生し、それが2次側に伝わって2次側コイルに交流電圧を発生させる仕組みです。

2次側のコイルはコアの磁力線の変化に応じた信号を出力する原理であるため、磁力線に変化が無い直流電流は通しません。ここで、2次側に出力される電圧は、1次側コイルの巻数と2次側コイルの巻数の比に応じた値となります。たとえば、1次側に100回巻のコイル、2次側には200回巻きのコイルを設置した場合、巻数比は1:2です。このとき1次側に100Vの電圧をかければ、2次側ではその2倍、200Vの電圧が得られるわけです。トランスは、このように電圧値を変換する性質があるため変圧器と呼ばれています。これを使って、例えば家庭用電力(100V)を、ギターアンプを駆動するのに必要な電圧に昇圧します。

■出力トランス

トランスのもうひとつの重要な働きは、インピーダンス変換です。

巻き数比がn:1のトランスがあり、その2次側に大きさR(Ω)の抵抗を接続したとします。すると、この抵抗値Rはトランスで変換され、1次側から見るとこれがR n2という値になる。巻き数比が2:1のトランスの2次側に100Ωの抵抗をつなぐと、これが1次側からは400Ωに見える、ということです。

ここで、1次と2次というのは便宜的なものだから逆でも同じです。このインピーダンス変換の性質を使ったのが出力トランスです。

例えば5kΩ:8Ωという規格の出力トランスがある場合、そのインピーダンス比は次のようになります。

5kΩ : 8Ω = 5000 : 8 = 625 : 1

※ちなみに、ここから適正な巻き数を求めるには左側の値の平方根を求めます。→ √625 : 1 = 25 : 1

このトランスは、インピーダンス(抵抗値)を1/625にする(あるいは、1次側から見れば625倍にする)素子ということです。こんな部品をいったいどう使うのでしょうか?

実はこれによりパワーアンプで発生させた電流をスピーカの入力インピーダンスに合わせて供給することができる。これがあってはじめて音が鳴らせるのです。しかも、トランスを信頼できるブランドの高精度なモデルに変えるだけで、はっきり識別できるほどアンプの音は良くなります。(これは真空管の交換の場合でも言えることですが。)

ところで、ギターアンプでは、特に東欧製や中国製のトランスでしばしば作動不良を起こします。真空管アンプを使っていて、音が鳴らない、または異様なハム音がするなどといった場合、先ずは真空管、次いでトランスの故障を疑ってみるのもいいと思いますよ。

②コンデンサ(condenser)

コンデンサとは、静電容量により電荷を蓄えたり放出したりする受動素子です。交流電流は通すが直流電流は通さない。一方、交流に対しては一種の抵抗として働く、そういう性質を持っています。一般に、交流に対する抵抗値をインピーダンスと呼ぶにですが、コンデンサでは、直流に近いような低い周波数ほどインピーダンスが大きくなり、逆に高い周波数では小さくなります。

静電容量の単位にはF(ファラド)が使われます。よく使われるコンデンサは数pF~数万μF程度ですが、F値によって音質も変わります。電気二重層コンデンサなどでは数千Fを超える大容量な物もあり、コンデンサの両端の端子に印加できる電圧(耐圧)は、2.5V~10kV程度までさまざまです。

真空管式アンプなどの電源回路などでは、アルミ電解コンデンサを中心にセラミックコンデンサやタンタルコンデンサが使われています。これに対して、電子回路にはチップ積層セラミックコンデンサが幅広く使われています。

コンデンサは高い電圧のかかる部位で使用されるものほど早く損耗し、中でもアルミ電解コンデンサの損耗は激しく故障もしやすい。このため高電圧部位には、信頼性が最も高いフィルム・コンデンサが用いられるようになりました。(中級品以上のアンプの場合)。

ところで、コンデンサと対になる素子があります。コイルです。コイルの構造は、文字通り導線をグルグル巻きにしたものです。直流に対する抵抗はゼロ(導線の電気抵抗があるので、実際はゼロに近い小さな値)ですが、交流に対してはコンデンサと同じく「抵抗」として働きます。エレキギターもギターアンプもこのコンデンサとコイルの使い方や種類次第で、本来の回路とは別の次元で音色の微調整ができます。

<備考>

英語圏でcondenserと言えば、もっぱら冷凍機などの凝縮器(熱媒体凝縮用の熱交換器)を指します。私たちが使っている意味の通用するのはキャパシタ(capacitor)という単語です。エレキギターのトーン回路に使用されているキャパシタには1V以下の電圧しかかからないため、これについては概して長寿です。

③整流器(rectifier)

整流器は、交流電流を直流電流に変換(順変換)する電力変換装置のことで、順変換装置またはAC-DCコンバータとも呼ばれます。ご存知でしょうが、交流電流とは、時間とともに周期的に大きさと向きが変化する電流を指し、直流電流とは、時間によって大きさが変化しても流れる方向(正負)が変化しない電流のことです。家庭に引いてくる電気は交流ですが、アンプ内部は直流で稼働されるので、この整流器が必要になるわけです。

整流器を実現する電気回路のことを整流回路(順変換回路)と言いますが、この回路は、一般にダイオードなどの整流素子によって構成されています。けれどもギターアンプの場合、ソリッドステート回路に特有の高周波や硬い音色を嫌って、あえて真空管(整流管)を用いた回路が使われることも珍しくありません。プリアンプとリバーブに使われるプリ管、パワーアンプに使われる出力管、そして整流回路に使われる整流管、これらをすべて備えたアンプを狭義のフルチューブアンプと呼びます。

整流管はプリ管のように音色に影響しないパーツと言われていますが、それでもソリッドステート回路のものと比べると、クリアな音色を保ちつつも暖かみとしっかり音像を持つBrownish Cleanと呼ばれる独特のクリーントーンや、Silky Crunchと呼ばれる雑味の少ないクランチトーンを得ることができます。実は、整流管を使う整流器は整流能率が低いのですが、その構造ゆえに電流にムラが生じ、音色に独特の「有機的な揺らぎ」を与えます。そのため、フルチューブアンプはジャズギタリストやブルースギタリストの間でなかなか人気があります。

④真空管(tube, valve)

真空管の構造は、一般にガラスや金属あるいはセラミックスなどで作られた容器内部に、複数の電極を配置し、容器内部を真空もしくは低圧とし、少量の稀ガスや水銀などを封入したものです。

仕組みと用途は、電子を放出する電極(陰極)を高温にし、熱電子放出効果(加熱フィラメントから電荷が放出される現象)により、比較的低い電圧で陰極表面から電子が放出させる。その電子を電界(静電気場中の電荷の位置エネルギーの勾配/電場または電場の強さ)や磁界により制御することで、整流、発振、変調、検波、増幅などの動作に用います。

真空管はギターアンプの心臓部です。次節でもう少し丁寧に説明しますので、ご興味があれば覗いてみてください。

<備考:関連用語> --------------------------------------------------------------------------------------

■インピーダンス Ω

周波数により変化するスピーカの電気抵抗を、基準ポイントで測定した値。使用するアンプに表示された負荷インピーダンスの値と同じか、それより大きいことが求められる。

■許容入力 W

スピーカを破損せずに入力できる信号の大きさを表す。ただし、入力信号の種類、測定方法により表示される数値が異なり、実際に入力可能なパワーも異なる。

■入力感度 mV/インピーダンス Ω

機器が基準の出力を得るのに必要な入力レベルと、その入力回路の持つインピーダンスを表す。

■出力レベル mV/インピーダンス Ω

機器が歪みなく出力できるレベルと、その出力回路に含まれるインピーダンスを表す。

■周波数特性 Hz

低音から高音まで、機器が再生できる音の周波数範囲を表す。小さい方の数値が低いほど低音まで再生でき、大きい数値が高いほど高音まで再生できる。通常は基準レベルから-10dB減衰するまでの周波数範囲で表示する。数値の後に( )がある場合は、( )内の数値が小さいほど基準レベルからの増減幅が狭く精緻な測定値となる。この際、同じスピーカでも周波数範囲は狭く表示される。

■クロスオーバー周波数 Hz

マルチウェイ・スピーカーにおける各ユニットの受け持ち帯域の境目の周波数を示す。つまり、2ウェイなら1つ、3ウェイなら2つ、4ウェイなら3つのクロスオーバーポイントが存在する。

■歪率 %

信号処理の際に生じる波形の歪みの割合を表したもの。THD(Total Harmonic Distortion:単一信号により高周波歪み全体を計ったもの)と、IMD(Inter Modulation Distortion:異なる2信号の干渉によって生じる内部変調歪みを表したもの)があり、値が低いほど歪みが少ない。

■SN比(S/N) dB

基準出力信号量と雑音量との比率を示すもの。数値が大きいほど雑音が少ない。

必要に応じ信号量と雑音量に適当な定義が加えられる。例えば、信号の実効値と雑音の実効値との比、信号のピーク値と雑音のピーク値との比、信号のピーク値と雑音の実効値との比など。(この値は伝送系の帯域幅に関係する。) このように定義の任意性を伴うため、あるアンプにおける定義不詳のSN比を、別のアンプのSN比と単純比較するのは、比較対象機での定義が明らかであるか否かを問わず、あまり意味がない。

なお、SN比とS/Nを混同して「S/N比」という表記を散見するが誤り。

■Gain(ゲイン) dB

アンプの入力レベルと、それにより得られる出力レベルとの電圧比率をデシベル換算したもの。利得、増幅率とも呼ばれる。